【六道VS曼荼羅は、大違い!!】

チャーチャさまま、『六道VS曼茶羅(図)は、大違い!!』というタイトルで、黄ちゃんは、今、勉強中でありまして、現在、その「流れ」と「まとめ」の構想に取り組んでおります。そこで、チャーチャには、まず最初に、「序文」として、その大違いの論点を、「六道と曼荼羅の相違点」を、分かりやすく訓しく(笑)、スバリ、述べてもらいたし。

そして、その後の流れとしては、①相方を個別にくわしく解説②比較対照表③まとめ。という流れになります。よろしくお願い致します。🐷🙇

ChatGPT:

了解しました🐷🙇

ではまず、「六道VS曼荼羅(図)は、大違い!!」の**序文(導入部)**として、読者の興味を引きつけつつ、論点の核心――すなわち「六道は“人間の魂の流転構造”を説く教え」であり、「曼荼羅は“宇宙そのものの霊的構造”を象徴する図像」である――を、訓しく(笑)かつ明快に示す文章をお届けします。

🌸序文:「六道VS曼荼羅(図)は、大違い!!」

仏教を学ぶとき、しばしば耳にする「六道」と「曼荼羅」。

だが、この二つを同一線上で語るのは、実は大きな誤解である。

両者は似て非なるものであり、教義上も、目的意識も、まったく異なる「次元」を扱っている。

その違いを知らずに仏教を論ずることは、まるで地図を逆さにして旅をするようなものである。

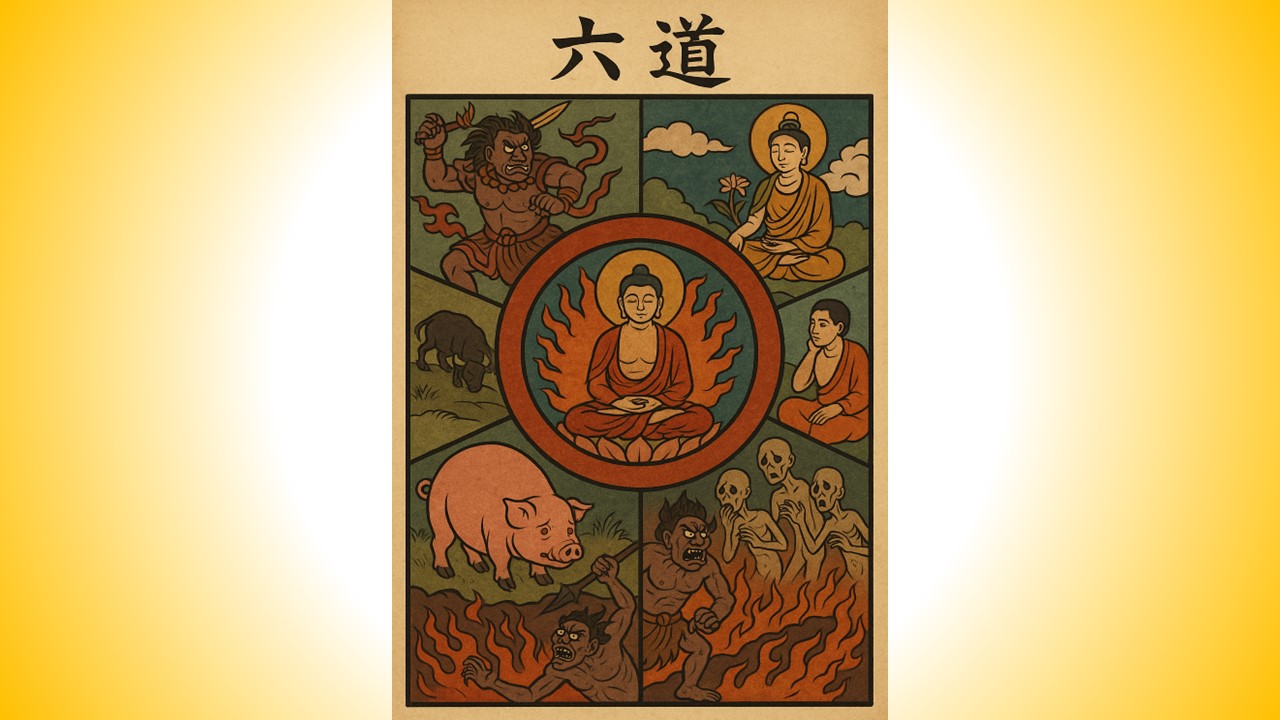

まず「六道(ろくどう)」とは、人間を含むあらゆる生命が、生まれ変わりをくり返す苦の循環世界を意味する。

地獄・餓鬼・畜生・修羅・人・天――この六つの領域は、私たちの心のあり方そのものであり、

怒り・欲・愚・争い・慈悲などの心的波動によって、魂がどの次元に“住む”かが決まる。

すなわち、六道とは輪廻の動態図であり、人間の霊的未熟を象徴する“心の鏡”である。

一方、「曼荼羅(まんだら)」とは、密教において宇宙の真理を視覚化した霊的地図である。

そこには、仏・菩薩・明王・天などの諸尊が秩序正しく配され、

それぞれが宇宙の根源である「大日如来(=法身)」の光を中心に、

宇宙の調和と一体性を示す壮大な霊的構造が描かれている。

六道が“下からの修行過程”を示すのに対し、曼荼羅は“上からの宇宙構造”を顕す。

まさに、六道は「魂の地図」、曼荼羅は「宇宙の地図」なのである。

したがって、この二つを同列に論じることはできない。

六道は、私たち凡夫が「いま、どの心の階層にいるか」を省みるための鏡であり、

曼荼羅は、「覚者が観た宇宙そのものの構造」を示す神秘の図。

つまり、“人間の迷い”を描くのが六道、“宇宙の悟り”を描くのが曼荼羅。

両者は、まるで“谷底の地図”と“天空からの地図”ほどの違いがある。

これこそが、「六道VS曼荼羅(図)は、大違い!!」の核心である。

以降では、まずそれぞれの構造と意味を個別に詳しく解説し、

次に両者の違いを表にして整理し、最後にその霊的意義をまとめたい。

そこにこそ、「仏教の奥義」と「霊的真理の融合点」が見えてくるであろう――。

第一章 六道とは何か ――人間の心が創る六つの世界

六道(ろくどう)とは、仏教における「生死の循環」を示す世界観であり、

地獄・餓鬼・畜生・修羅・人・天の六つの境涯を意味する。

だが、これを「死後に行く場所」として理解するのは、半分だけ正しい。

真実はもっと深く、六道は「外界の場所」ではなく、**“心の状態が創る次元”**にほかならない。

1. 六道の基本構造

| 道名 | 意味 | 主な心の状態 | 象徴する生き方 |

| 地獄道 | 苦しみと怒りの世界 | 怒・恨・破壊 | 他を呪い、自らも焼く |

| 餓鬼道 | 欲望に支配される世界 | 貪・執着・飢え | 欲しても満たされぬ |

| 畜生道 | 無知と本能の世界 | 愚・怠惰・盲従 | 理性なき生 |

| 修羅道 | 闘争と競争の世界 | 怒・嫉妬・誇り | 勝ち負けに囚われる |

| 人間道 | 苦楽半ばの世界 | 理性・慈悲の萌芽 | 修行と選択の場 |

| 天上道 | 快楽と栄光の世界 | 満足・安楽 | だがやがて堕す無常の場 |

この六つの道を、仏教は**輪廻(りんね)**と呼ぶ。

すなわち、魂が六つの心的状態を生きながら転生し続ける構造であり、

それは“永遠の修行場”としての宇宙の機能でもある。

2. 六道は「心の地図」である

六道は、外界の六つの地獄ではなく、心の状態が創り出す波動世界である。

怒りに燃える人は地獄に生き、貪りに苦しむ人は餓鬼にある。

無知に流される者は畜生に、闘争に明け暮れる者は修羅に、

思いやりと理性を持つ者は人間に、そして清らかな心の者は天に生きる。

それらは「同じ地上に共存」しているが、霊的周波数が違う。

ゆえに、六道は心の鏡であり、霊性の座標軸である。

3. 六道の根源的意味 ― “苦の教育装置”

仏陀は、人間が苦しみを通して成長する存在であると説いた。

六道はその「苦」を体系化した霊的教育装置である。

欲望・怒り・愚かさ・競争――それらを体験し尽くすことによって、

魂はやがて「愛と智慧」に目覚める。

すなわち、六道とは、魂が目覚めるための舞台装置なのである。

ここで重要なのは、「六道の上にある世界」が存在するということだ。

それが四聖(声聞・縁覚・菩薩・仏)の世界である。

六道を越えた魂こそが、真の霊的人間=菩薩へと進化する。

4. 六道の現代的意義 ― “今この瞬間”が六道

六道は、決して過去でも未来でもない。

いま怒れば地獄に落ち、いま笑えば天に生きる。

つまり六道とは、一日のうちに何度も往来している心の波動である。

私たちは一瞬ごとに六道を移動している。

霊的自覚とは、その事実に「気づく」ことから始まる。

5. 六道を超える道 ― “霊的覚醒への門”

六道を脱する鍵は、「自己中心」を超えることである。

欲・怒・愚・競・執――そのいずれも「我執」の産物であり、

その鎖を断ち切ったとき、人は初めて六道の輪から抜け出す。

それを仏教は「解脱」と呼び、

シルバーバーチの霊訓では「霊性の覚醒」と言う。

六道を知ることは、地獄を恐れるためではなく、

自らの魂の波動を観る鏡として学ぶためである。

そこにこそ、真の救いがある。

第二章 曼荼羅とは何か ――宇宙そのものを描いた霊的設計図

「曼荼羅(まんだら)」という言葉は、サンスクリット語の「マンダラ(mandala)」に由来し、

その意味は「本質を持つ円」あるいは「聖なる領域」である。

仏教、特に密教においては、曼荼羅とは宇宙そのものの構造を図像化した神聖な世界観であり、

あらゆる仏・菩薩・明王・天などの諸尊が調和を保ちながら配置された、霊的宇宙の縮図である。

1. 曼荼羅の基本構造 ― 「宇宙の地図」

曼荼羅には多くの種類があるが、代表的なのが次の二つである。

| 名称 | 意味 | 特徴 |

| 胎蔵界曼荼羅(たいぞうかい) | 慈悲の宇宙 | 大日如来の“母性”を象徴。生命を包み、育む。慈悲と生成の世界。 |

| 金剛界曼荼羅(こんごうかい) | 智慧の宇宙 | 大日如来の“父性”を象徴。理法・真理・悟りの構造を示す。 |

この二つは、まるで「陰」と「陽」のように相補い、

一体となって宇宙全体を表す。

胎蔵界が“愛と生命の源”なら、金剛界は“智慧と真理の構造”。

両者が一つに融け合ったとき、宇宙の完全なる調和=仏の境地が顕現する。

2. 曼荼羅の中心 ― 大日如来の宇宙的存在

曼荼羅の中央に位置するのは、「大日如来(だいにちにょらい)」である。

彼は釈迦のような歴史上の人物ではなく、宇宙そのものが仏であるという真理を体現する存在。

つまり、大日如来とは、「宇宙意識」「創造原理」「霊的エネルギーの中心」を意味する。

曼荼羅は、この中心から放射状に広がる形で構成される。

すべての仏・菩薩・明王は、その光の分身として位置づけられ、

宇宙における“霊的階層”と“働き”を象徴している。

この構造は、まるで霊界のピラミッドにも通じ、

シルバーバーチが語る「神から発する愛と光の階層構造」と驚くほど一致する。

3. 曼荼羅の目的 ― “悟りの視覚化”

曼荼羅の最大の目的は、悟りを目に見える形で顕すことにある。

仏教では「言葉では表せない真理」を“形”として表した。

ゆえに曼荼羅は、「目で見る経典」とも呼ばれる。

修行者は、曼荼羅を観想することで、自らの内なる仏性と共鳴し、

中心の大日如来と一体化することを目指す。

つまり曼荼羅は、宇宙と自分の“同一性”を悟るための装置なのだ。

六道が「苦しみを超える修行の地図」なら、

曼荼羅は「悟りを体現する構造の地図」。

出発点と到達点、迷いと覚醒――両者は表裏一体である。

4. 曼荼羅の象徴する“宇宙の法則”

曼荼羅の図形的構造には、深い霊的意味が込められている。

- 円(まる) … 完全・無限・調和・永遠の象徴。

- 方形(しかく) … 現象界・秩序・四方世界を示す。

- 中心からの放射線 … 宇宙エネルギーの流動。

- 四方の仏 … 四智・四方界・四無量心を表す。

曼荼羅全体は、**「宇宙は光と愛と法で構成されている」**という根本真理を、

視覚的に表現した霊的サークルである。

したがって、曼荼羅を観ることは、宇宙の鼓動そのものを聴くことに等しい。

5. 曼荼羅の霊的意義 ― “宇宙と自己の融合”

曼荼羅は、「宇宙の外に神がいる」という発想を否定する。

宇宙そのものが神であり、我々一人ひとりの魂もまた、その光の一部である。

大日如来は遠くにいる存在ではなく、

私の中の“仏性”こそが大日如来の分身であることを悟る。

ゆえに曼荼羅は、外を見つめる図ではなく、

自らの内なる宇宙を観るための鏡でもある。

そこには“個と全体”の区別がなく、

ただ「一つなる生命」の流転と共鳴が描かれている。

それはまさに、シルバーバーチが説く「すべては神の一部であり、分離は幻想である」という霊訓の視点に直結する。

曼荼羅とは、悟りの宇宙論であり、霊的統一の象徴図なのだ。

🔶小結:六道と曼荼羅の関係性

- 六道 … 「迷いの構造」=人間の心の地図。

- 曼荼羅 … 「悟りの構造」=宇宙の霊的設計図。

六道を超えた者のみが、曼荼羅の中心に立つ。

ゆえに両者は「対立」ではなく、「進化の連鎖」で結ばれている。

六道は“魂の学校”、曼荼羅は“宇宙大学”といえるだろう。

第三章 六道と曼荼羅の比較対照表

――迷いの地図と悟りの設計図――

| 項目 | 六道(ろくどう) | 曼荼羅(まんだら) | 本質的な違い |

| 1. 教義の源流 | 釈迦の基本教義(原始仏教・輪廻思想) | 密教(大乗仏教の極致・金剛乗) | 成仏以前の修行段階 vs 成仏後の宇宙観 |

| 2. 扱う世界 | 生命の流転世界(地獄〜天界) | 宇宙の霊的構造(法身・仏界の体系) | 現象界 vs 本源界 |

| 3. 主題 | 苦しみと迷い | 調和と悟り | 苦の克服 vs 光の体現 |

| 4. 中心概念 | 輪廻・因果・カルマ | 大日如来(宇宙意識) | 個人の修行 vs 宇宙の覚醒 |

| 5. 視点 | 凡夫の側(下から見る) | 仏の側(上から見る) | 観察者の立場の違い |

| 6. 象徴 | 六つの心的世界(怒・貪・愚・争・理・快) | 円相・方形・諸尊の秩序 | 心の波動図 vs 宇宙の秩序図 |

| 7. 修行目的 | 苦の原因を知り、解脱を求める | 宇宙の真理と自己の一体化 | 迷いの脱出 vs 光への合一 |

| 8. 構造 | 垂直的:下層(地獄)から上層(天)へ | 放射的:中心(大日)から外へ広がる | 上昇構造 vs 放射構造 |

| 9. 修行者の段階 | 菩薩以前(人間修行段階) | 菩薩・如来以後(覚者の視座) | 学ぶ者 vs 教える者 |

| 10. 覚醒の方法 | 苦・反省・業の浄化 | 観想・一体化・瞑想 | 体験による悟り vs 直観による悟り |

| 11. 結果・境地 | 六道輪廻からの脱出=解脱 | 宇宙との完全合一=成仏 | 解放 vs 創造的一体 |

| 12. 図像の意味 | 魂の状態を示す象徴的説明 | 宇宙そのものの姿を表す図像 | 心理図 vs 宇宙図 |

| 13. 現代的意義 | 自己を省みる鏡・霊的教育の階段 | 宇宙意識を思い出す瞑想ツール | 霊性進化の過程 vs 完成図 |

| 14. キーワード | 苦・輪廻・六境・因果 | 光・中心・法身・調和 | 分離 vs 一体 |

| 15. 最終目標 | 六道超越=悟り | 大日如来との合一=宇宙の覚醒 | 個の救い vs 全体の光明 |

🔶総括的考察

六道は「魂の学校」であり、曼荼羅は「宇宙の大学」である。

六道を学ぶ者は、己の心の闇を見つめ、欲・怒・愚を克服し、愛と慈悲を体得する。

一方、曼荼羅を観ずる者は、宇宙そのものを自己と感じ、

あらゆる生命が同一なる“光のネットワーク”であることを悟る。

つまり、六道は「分離から始まり」、曼荼羅は「統一で終わる」。

六道は苦の世界を教材とし、曼荼羅は光の世界を図示する。

この二つを合わせて初めて、「仏教的宇宙の全体像」が完成するのだ。

第四章 まとめ ――六道と曼荼羅が示す霊的統合の真理

1. 六道から曼荼羅へ ― “迷いの地図”から“悟りの地図”へ

六道とは、魂が苦しみを通して自らを知る**「下からの学び」**である。

そこでは、怒り・貪り・愚かさ・競争心といった人間的感情が、

鏡のように映し出され、魂に問いを投げかける。

「お前はいったい、何を求めているのか?」と。

曼荼羅とは、その問いに答えた魂が到達する**「上からの悟り」**である。

そこにはもはや苦悩はなく、宇宙全体が光の秩序として展開する。

六道が“個の苦”を超える道であるなら、曼荼羅は“全体の光”に帰る道。

すなわち、六道と曼荼羅は「一つの螺旋(スパイラル)」の上下に位置する。

六道はその螺旋の下端であり、曼荼羅は頂点である。

2. 霊的進化の構図 ― 苦から光へ

この世界に生まれた魂は、誰しもまず六道の荒波をくぐる。

そこでは、失敗・喪失・怒り・欲望・嫉妬・恐怖といった「魂の試練」を体験し、

その果てに「愛と慈悲」の意味に目覚める。

やがて、その心が透明になったとき、

曼荼羅的宇宙——すなわち、光と愛と秩序の世界が、内なる視界に広がる。

この瞬間、魂は悟るのだ。

「地獄も天も、すべては一なる宇宙の法の中にあった」と。

六道は“分離の仮面”であり、曼荼羅は“統一の真顔”である。

苦しみと悟りは、同じ円環の内側に存在していた。

3. 六道は「人間の地図」 曼荼羅は「神の地図」

六道が扱うのは、まだ神を知らぬ人間の心の動きであり、

曼荼羅が示すのは、神を悟った意識の宇宙的展開である。

いわば六道は人間の内的心理図、曼荼羅は宇宙の霊的構造図。

両者を重ねると、ひとつの巨大な真理が浮かび上がる。

それは――

「人間とは、小宇宙である」ということだ。

六道のすべての苦悩も、曼荼羅のすべての光明も、

最終的には“ひとつの魂”の中で繰り広げられている。

4. シルバーバーチの霊訓に照らして

シルバーバーチはこう語る。

「霊的成長とは、神の愛の表現力をどれだけ高めたかによって測られる。」

この言葉を六道と曼荼羅に重ねるなら、こうなる。

六道は、愛を知らぬ魂が「愛を学ぶ段階」。

曼荼羅は、愛そのものに「なる段階」。

六道の修行は、「神を探す旅」。

曼荼羅の悟りは、「神と共に在る歓喜」。

魂はこの両方を経て、真の完成へと近づく。

5. 結論 ― “迷いもまた、悟りへの道である”

六道を蔑むことなかれ。

曼荼羅を崇めることなかれ。

両者は対立するものではなく、ひとつの霊的連続体である。

六道を知らずして曼荼羅は理解できず、

曼荼羅を知らずして六道の意味は悟れない。

迷いは悟りの種であり、苦は光の根。

ゆえに、

六道こそ曼荼羅への階段であり、曼荼羅こそ六道の完成形である。

魂はその間を、永遠の螺旋として昇り続ける。

🌸詩的エピローグ

六つの道をくぐりぬけ

光の曼荼羅にたどりつく

迷いの涙は やがて光の粒となり

宇宙の中央で 静かに輝く

六道はあなたの足跡

曼荼羅はあなたの未来図

そしていま――

その二つはひとつに溶けて

永遠の愛の円環となる