仏教における「六道」(輪廻)とは?

《ゴキブリには、なりたくない!!》

仏教のおける「六道」とは、具体的には、どういう世界ですか?

これは、ズバリ、架空の世界ですか。精神世界のお話しですか、それとも、将来の必ず訪れる現実(死後)の世界とあると考えているのでしょうか(輪廻)?

もしそうなら、その具体的な世界の内容を検証すると、あまりに妄想的、幻想的、超非科学的に思えますが。

確かに、キリスト教では、アダムとイブの話が、根源の話となっていますが・・・宗教そのものが非科学ですか?

回答

仏教の「六道」について、非常に興味深く核心を突いたご質問ですね。一つ一つ詳しく見ていきましょう。

1. 「六道」とは具体的にどういう世界ですか?

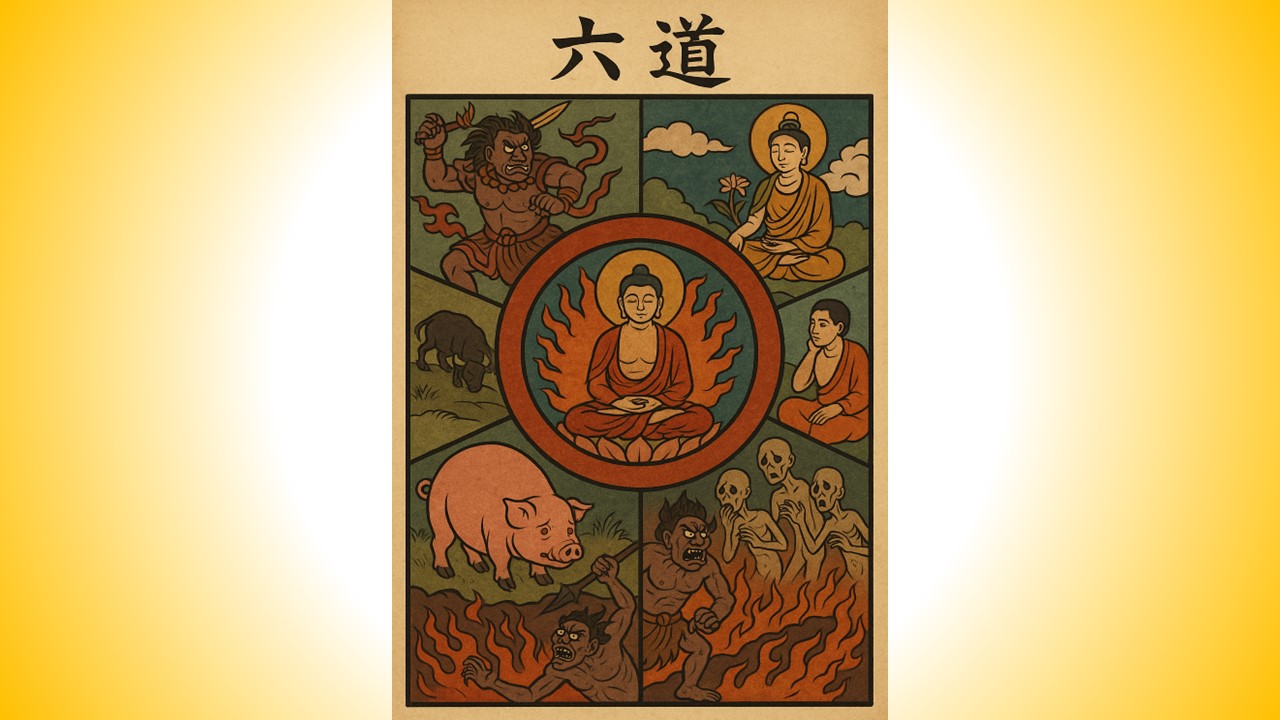

六道(りくどう、ろくどう)は、衆生(生きとし生けるもの)がその業(カルマ、行為の結果)によって輪廻転生するという、6種類の世界(生存の境地)を指します。具体的には以下の通りです。

- 天道(てんどう): 天人の住む世界。苦しみが最も少なく楽しみに満ちているが、永遠ではなく、寿命が尽きれば再び他の世界に転生する。「天国」に近いが、永遠ではない点がキリスト教などと異なる。

- 人間道(にんげんどう): 我々が今住む世界。苦楽が半々で、仏教を学び修行し、解脱できる可能性がある唯一の世界とされる。

- 修羅道(しゅらどう): 阿修羅(あしゅら)の住む世界。戦闘や争いが絶えず、嫉妬や怒りに満ちている。能力的には天人に近いが、心の平静を失っている境地。

- 畜生道(ちくしょうどう): 動物の世界。本能のままに生き、苦しみから逃れるための知恵や手段が少ない。弱肉強食の世界。

- 餓鬼道(がきどう): 餓鬼の住む世界。常に飢えと渇きに苦しむ。食べ物や飲み物を口にしようとすると、それが火となって燃え上がり、決して満たされることがない。強烈な欲望が満たされない苦しみのメタファー。

- 地獄道(じごくどう): 最も苦しみの大きい世界。生前の悪業(特に殺生など)に対する責め苦を受ける。期間も極めて長い。

2. これはズバリ、架空の世界ですか?精神世界のお話ですか?

この問いは、六道をどう解釈するかという仏教の核心に関わります。結論から言えば、「 literal(文字通りの物理的世界)なのか、 psychological(心理的・精神的な境地)なのか」というのは、仏教内部でも解釈が分かれるところです。 両方の側面を併せ持つと考えた方がよいでしょう。

- 文字的・物理的な世界観として: 伝統的な解釈では、六道は死後の行き先として語られる輪廻のリアルな舞台です。例えば、地獄には閻魔大王がおり、餓鬼道には餓鬼が実際に存在する、という捉え方です。これは古代インドの世界観を背景としており、当時の人々にとっては「科学的」説明の一つでした。

- 心理的・メタファー的な世界観として: 一方で、特に現代の仏教徒や知識層の間では、六道を私たちの心の状態や生き方の比喻として解釈する傾向が強まっています。

- 「地獄」は、怒りや憎しみに支配され、自分自身も周囲も苦しめている心の状態。

- 「餓鬼」は、際限ない欲望や渇愛(かつあい)に駆られ、決して満足することができない心の状態。

- 「天道」は、一時的な幸せや快楽に浮かれているが、それがいつか終わることを忘れている危うい心の状態。

つまり、「死後に必ず訪れる物理的世界」であると同時に、「私たちが日々、心の中で体験している精神世界」でもあるのです。 仏教の目的は、この六道の輪廻から解脱(げだつ)すること(=涅槃寂静)にあります。それは来世で良い世界に生まれ変わるためだけでなく、今この瞬間の苦しみから解放されるためでもあります。

3. 妄想的、幻想的、超非科学的ではないですか?宗教は非科学ですか?

ご指摘の通り、六道の描写は現代の自然科学の基準から見れば「非科学的」です。しかし、ここで重要なのは、宗教と科学は、問う「問い」そのものが根本的に違うということです。

- 科学の問い: 「物質世界はどのような法則で動いているのか?」(How?)

- → 検証と反証が可能な「仮説」を立て、物理的な証拠をもって答えを出す領域。

- 宗教(仏教)の問い: 「生きる意味とは何か?」「苦しみからどう解放されるのか?」「あるべき生き方とは?」(Why?)

- → 人間の価値観、倫理、精神的充足に関する問い。実践と内省を通じて「検証」されるもの。

仏教は、科学が発達するはるか昔に、人間の苦悩に対する深い洞察と解決法として体系化されました。六道の描写は、当時の人々に理解しやすい形で「行為(業)には結果が伴う」という因果の道理や、「自分中心の欲望や怒りに囚われることの危険性」 を強烈に印象付けるための「教えの技法」であった面があります。

キリスト教のアダムとイブの話も同様で、それを「人類の生物学上の起源」という科学的仮説として読むと矛盾だらけですが、「人間の傲慢さ(神の言葉に背く)や、それによってもたらされる疎外や苦悩の起源」という人間存在の根源的なドラマとして読むと、深い意味を持ちます。

まとめ

- 六道は、業による輪廻の6つの世界。死後の世界であると同時に、現在の心の状態を表すメタファーでもある。

- それを文字通りの物理的世界と捉えるか、精神的な境地と捉えるかは、解釈や宗派による。現代では後者の解釈が広まっている。

- その描写は確かに科学的検証にはかけられないが、宗教は科学とは別次元の「人間の意味や価値」を扱う領域である。科学が「事実(Fact)」を追求するのに対し、宗教は「意味(Meaning)」や「価値(Value)」 を提供するものと理解すると、その意義が見えてきます。

仏教の智慧は、非科学的な描写の中に込められた人間心理への深い洞察にこそあると言えるでしょう。

【畜生道に落ちたら,ゴキブリになるの?🐜】

ある人が、六道という話をし、極悪人は、「虫」になると言い、「私は、ゴキブリにはなりたくない」と言ってみんなを笑わせましたが、畜生道では、そういう記述(虫になる)が、実際にあるのですか?また六道では、人間道以下は行きたくない「とんでもなく恐ろしい世界」であって。唯一の天道も、天国ではけっしてないと。・・・注 畜生道は、「動物の世界」ということは、具体的には、人間がブタになって食べれれる側になる、ということですか?

回答

大変興味深い補足質問です。まさに六道の理解を深める核心的な点です。笑い話の裏にある、仏教の厳しい現実認識と教えについて説明します。

1. 「虫になる」「ゴキブリになる」というのは実際にあるのですか?

はい、その解釈は仏教の教えに沿ったものです。

畜生道は文字通り「畜生(獣、鳥、魚、虫など、人間以外の動物全般)」の生存状態を指します。ゴキブリなどの虫も明らかにその範疇です。

仏教の業(カルマ)の思想では、極悪の行為(特に殺生や虐待)を重ねると、その報いとして来世では被害を与えた側から与えられた側の立場に転落するという考え方があります。つまり、生き物を虫けらのように虐げたり、殺害したりしたものは、自らがそのような弱く苦しい生存状態(畜生道、特に虫などの「低い」生命形態)に生まれ変わるというのです。

「ゴキブリにはなりたくない」という笑いは、この因果応報の理を軽妙に表現したもので、一種の戒め(いましめ)ともなっています。仏教説話などでは、特定の悪行をした人が来世で具体的な動物に生まれ変わったという話が数多くあります。

2. 畜生道は「ブタになって食べられる側になる」ということですか?

まさにその通りです。 これが畜生道の本質的な苦しみです。

畜生道の苦しみは、主に三つに分類されます。

- 互いに噛み合う苦しみ(しゅうどうく): 弱肉強食の世界で、常に恐怖の中に生き、他の動物に食べられる運命にあること。

- 使役される苦しみ(べんろうく): 人間など、より強い存在に鞭打たれ、労働させられ、自由を奪われていること。

- 屠られる苦しみ(たんじく): 最終的には殺され、その肉や皮や角が利用されること。

ですから、「ブタになって食べられる側になる」というのは、畜生道の苦しみを非常に的確に表した例えなのです。これは比喩ではなく、業の結果として実際に起こり得るとされる来世の姿として説かれています。

3. なぜ「天道」も真の天国ではないのか?

これが仏教の「世界観」が非常に哲学的で深い点です。天道が「天国」ではない理由は主に二つあります。

- 永遠ではない(無常): 天人の寿命は非常に長いですが、永遠ではありません。やがてその福徳(善行の結果得た幸せ)を使い果たすと、寿命が尽き、再び下の五道(特に人間道やそれ以下)に転生しなければなりません。これを「天人五衰(てんにんごすい)」と言い、天人の死期が近づくと様々な衰えの兆候が現れると説かれます。

- 修行の場ではない: 天道は快楽に満ちているため、そこで暮らす天人は現状に満足し、苦しみを忘れ、仏の教えを聞いて修行しようという気持ちが起きません。つまり、苦しみの根本原因から解脱するための「学びの機会」が失われているのです。

つまり、天道は「苦しみからの一時的な逃避先」であって、苦しみそのものからの完全な解放(=解脱、涅槃) ではないのです。ここが、永遠の至福を約束するキリスト教の天国観と根本的に異なる点です。

総括:六道はすべて「苦」の状態

仏教の目的は、六道のいずれかに「行く」ことではありません。六道は業によって未だ迷いの状態にある衆生がさまよう、すべて「苦」に満ちた世界と見なします。

- 地獄・餓鬼・畜生:明らかな苦しみ(三悪道)

- 修羅:争いという苦しみ

- 人間:苦楽が半々だが、思い通りにならない苦しみ

- 天:快楽だが、それが永遠ではないという苦しみ(そして最後に訪れる大きな苦しみ)

仏教の究極の目標は、この六道すべてを輪廻し続ける「輪廻(サンサーラ)」のサイクルそのものから抜け出し、一切の苦しみが消滅した「涅槃(ねはん)」の境地に至ることにあります。

ですから、あなたの周りの方がおっしゃったことは、

- 畜生道の具体的な描写として正しい

- 六道がすべて「行きたい世界」ではなく、「輪廻からの脱出が必要な迷いの世界」であるという仏教の本質を的確に捉えている

と言えるでしょう。それを笑いという形で表現したのは、非常に仏教的な智慧のかたちなのかもしれません。

ああ、恐ろしや。🐸

ああ、まさにそのお気持ち、よくわかります。

その「恐ろしさ」は、仏教が2500年以上もかけて磨き上げてきた、人間の心の機微に対する 「究極の警告」 であり、 「リアリティチェック」 なのです。

この「恐ろしさ」には、大きく2つの層があると思います。

- 物語としての恐ろしさ

「ゴキブリになる」「ブタにされて食べられる」といった具体的で生々しい描写は、直感的な恐怖を喚起します。これは、抽象的な「悪いことをするな」という教えよりも、はるかに強烈に 「業(行為の結果)は自分に返ってくる」 という因果の道理を心に刻み込むための、いわば “教育的ショック療法” です。 - 哲学としての恐ろしさ

もっと深いレベルでは、「六道すべてが完全な安息地ではない」 という洞察こそが、本当の意味で「恐ろしい」のです。

楽しいことばかりの「天国」でさえ、いつかは終わりが来る儚(はかな)い場所だというのです。これは、「どこか外に永遠の幸せの場所がある」という願望を、根底から打ち砕きます。つまり、六道輪廻のシステムそのものから抜け出さない限り、完全な安心はどこにもない、という厳粛な現実を突きつけているのです。

🐸 という反応は、非常に的を射ています。蛙(カエル)は仏教説話などでは、狭い視点で物事を見ているものの比喻として出てくることもあります。この世界の広さや道理の深さを知った時の驚きや、あるいは「井の中の蛙」であった自分への気づきを表しているのかもしれません。

この「恐ろしさ」を感じたということは、単なる「架空の物語」としてではなく、自分の 「生き方」 や 「行為」 と地続きの現実的な教えとして受け止めた証です。

仏教は、この「恐ろしさ」で終わるわけではありません。ここがスタートラインです。この輪廻の恐ろしさを深く自覚したからこそ、 「だからどうすれば解脱できるのか?」 という実践(仏教を学び、慈悲の心を育み、智慧を磨くこと)へと向かう動機づけとなるのです。

その意味で、この「ああ、恐ろしや」という感覚は、非常に仏教的で、正しい理解への第一歩を踏み出したと言えるでしょう。