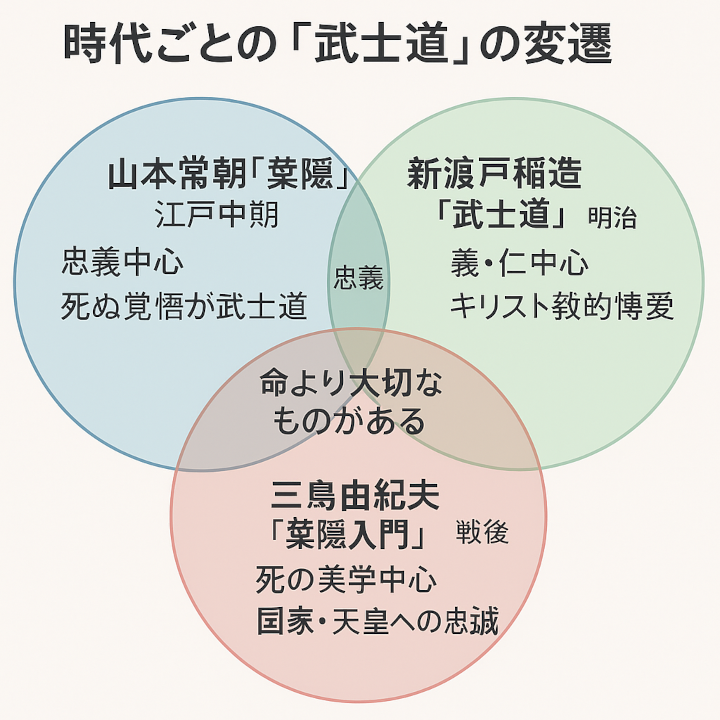

武士道3体。「葉隠」・「新渡戸稲造」・「三島由紀夫」、3者の徹底比較。

黄輝光一の霊的視座から見て、武士道とは何かを、今、徹底検証しています。・・・1716年後頃の、山本常朝の『葉隠』を、原点として、新渡戸稲造の提唱する「武士道」と三島由紀夫の「武士道」【著書、「葉隠入門」あり】とは、大きな違いがあると思います。

つまり、武士道は、その時代によって、語る人によって、大きく違う。新渡戸稲造は、キリスト教精神によって、武士道が、歪められているのではないかという、懸念です。

すなわち、キリスト教的「博愛主義」が色濃く反映されているのではないかという懸念・・・そもそも、①義②勇③仁④礼⑤誠⑥名誉⑦忠義、の7つは、新渡戸稲造の発案であります。

武士道の原点は、「葉隠」にあり、時代を経て三島由紀夫に至るまで、①~⑦の、変質を感じます。三島由紀夫は「命より大切なものがある」と言っています。黄輝光一的には、どこにあるんだ!!と叫びたい気持ちですが・・・最近では、「お国を守のためには、命をささげるのは当然です!」という言葉がよく聞かれるようになってきました。

この言葉は、これこそが「武士道」精神です、誤ってなんかいませんよ!武士道とは、まさにそういうことです!と。・・・新渡戸稲造と三島由紀夫は、それにどう答えますか?三者の生い立ちを含め比較研究。🐷

ChatGPT:

では、黄輝光一的「霊的視座」を軸に、

山本常朝『葉隠』 → 新渡戸稲造『武士道』 → 三島由紀夫『葉隠入門』

この三者を比較対照しながら整理します。

途中でご質問の「7つの徳の由来」や、命と忠義の関係も明らかにします。

1. 「義・勇・仁・礼・誠・名誉・忠義」7つの徳の出典

- この7徳目は、新渡戸稲造が『武士道』(英語原著1900年)で整理し体系化したもので、歴史的に最初からまとまって存在したわけではありません。

- 新渡戸は、江戸期の儒学(朱子学)、仏教、神道の徳目をまとめ、キリスト教的道徳との共通項を意識的に抽出しました。

- 『葉隠』や戦国武将の家訓には、それぞれ類似の徳が散在していましたが、7項目として標準化したのは新渡戸です。

2. 山本常朝『葉隠』(1716年頃)

- 時代背景:元禄から享保期、平和な江戸中期。戦はなく、武士の実戦経験はほぼ消失。武士の存在意義が揺らぐ中、「死を覚悟して忠義に殉ずる」精神を強調。

- 生い立ち:佐賀鍋島藩士。主君への絶対的忠誠と殉死を理想視する保守派。

- 死生観:「武士道と云ふは死ぬ事と見つけたり」。生より死を選ぶ覚悟こそ武士の本分。死は主君や義のための自己消滅。

- 武士道の核:⑦忠義が最優先。仁や博愛よりも主君への絶対服従。

- 命と忠義:命は主君に捧げるために存在する。自己保存より忠義を優先。

- お国のために命を捧げる」発言への答え:無条件で肯定。国=主君の延長線。個の幸福より大義が上位。

3. 新渡戸稲造『武士道』(1900年)

- 時代背景:明治期、日本が近代国家へ転換中。西洋列強との対等化を目指し、日本文化を英語で紹介。

- 生い立ち:盛岡藩士の子。札幌農学校卒。渡米・渡欧後、キリスト教に改宗。国際的教育者。

- 死生観:死は義務を果たすための一手段だが、むやみに死を選ぶことは否定。生きて義を全うすることも尊し。

- 武士道の核:⑦忠義も重要だが、①義や③仁(慈悲)を上位に置く傾向。キリスト教的博愛精神が滲む。

- 命と忠義:命を捨てる覚悟は称賛するが、それは「正義・仁・礼」を守るためであって、盲目的服従ではない。

- 「お国のために命を捧げる」発言への答え:条件付き賛同。国家が正義を体現しているなら尊いが、不義のための死は美徳ではない。

4. 三島由紀夫『葉隠入門』(1967年)

- 時代背景:戦後日本の高度経済成長期。戦争体験は風化し、豊かさと平和が価値観の中心に。

- 生い立ち:裕福な家庭、学習院出身。少年期に虚弱で文学的才能を発揮。戦争末期の軍隊体験あり。

- 死生観:「命より大切なものがある」=美、名誉、国家、精神的純粋さ。死を美化する傾向。

- 武士道の核:『葉隠』の「死の覚悟」に惚れ込み、それを現代に甦らせようとした。忠義の対象は主君ではなく「日本国家」や「天皇」。

- 命と忠義:死を選ぶ行為そのものに美的価値を見出す。時に義や仁より死の美学が優先される。

- 「お国のために命を捧げる」発言への答え:全面的に肯定。ただし「美しい死」として演出されるべきという価値観を伴う。

5. 比較対照表(簡潔版)

| 項目 | 山本常朝『葉隠』 | 新渡戸稲造『武士道』 | 三島由紀夫『葉隠入門』 |

| 時代背景 | 江戸中期・戦なし | 明治・近代化期 | 戦後・高度成長期 |

| 核心価値 | 忠義絶対 | 義・仁重視(忠義も重要) | 死の美学+国家忠誠 |

| 死生観 | 死ぬ覚悟が武士道 | 義のための死は尊し | 美しい死は最高の価値 |

| 命と忠義 | 忠義>命 | 義・仁>忠義>命 | 美学>命(忠義は国家へ) |

| 仁(博愛) | 軽視 | 重視(キリスト教的) | 国家・民族愛優先 |

| 主君/対象 | 個別の主君 | 抽象的な道徳・国家 | 天皇・日本 |

| 現代的受容 | 盲目的服従と批判されやすい | 道徳論として普遍性 | 危険な美化と賛否両論 |

6. 黄輝光一の霊的視座からの総括

- 『葉隠』型武士道は、霊訓的視座では「個人の魂の自由を放棄し、他者のために存在を消す」危険な教え。忠義が愛や真理より優先されるため、霊性進化を妨げる。

- 新渡戸型武士道は、仁や義を重視し、キリスト教的博愛が入り、魂の普遍的成長には近い。ただし、時にキリスト教的価値観で日本的武士道を再構築してしまい、原型を歪める面あり。

- 三島型武士道は、死の美化が突出し、「命より大切なもの」の中身が霊的真理ではなく、美学や国家という観念に寄っているため、霊訓的には「未熟な理想主義」。

- 霊訓から見れば、「命より大切なもの」は存在するとしても、それは神の愛・霊的真理・奉仕の精神であり、国家や主君では決してない。